Con Artemisa, la diosa a la que los romanos llamaran Diana (estoy más acostumbrada a llamarla por el nombre griego, así me lo aprendí yo, como se decía en no sé qué programa televisivo) no se bromeaba. Hija de Zeus y de Leto o Latona (aunque, como en Mitología existen mil y una tradiciones diferentes no falta quien la emparenta con Demeter), hermana de Apolo, era la diosa de la caza. Tan celosa de su castidad como Atenea, pero con peor carácter (y, como todos los Olímpicos, Atenea solía tener arrebatos de furia por motivos nimios), a ella se le atribuían las muertes por sobreparto (que eran su venganza favorita por la pérdida de la virginidad) o los fallecimientos repentinos que golpeaban como una de sus flechas. Irónicamente, se le atribuía un papel como diosa de la maternidad, ya que, según la leyenda, ayudó a su madre Leto en el parto de su gemelo Apolo (y eso que era recién nacida; cosas del Olimpo). Hizo que el cazador Acteón se transformara en ciervo y muriera despedazado por sus propios perros en castigo por sorprenderla desnuda; mató (junto a Apolo) a los hijos de Niobe, que había osado compararse favorablemente con Leto, que sólo había tenido dos mientras ella tenía catorce, y, según cierta tradición, mató de un flechazo a Orión para demostrarle a Apolo su buena puntería (si bien luego tuvo el detalle de arrepentirse y pedirle a Zeus que lo convirtiera en constelación; se ve que en el fondo tenía su corazoncito nuestra diosa de la caza).

La ira de Artemisa no perdonó al rey Agamenón, que además venía de una familia con mal fario, la de los Atridas. Cierta vez prometió a la diosa que le sacrificaría la criatura más hermosa nacida ese año en su reino. Naturalmente, y tratándose de Artemisa, la víctima reclamada no podía ser común. La diosa reclamaba a la hija de Agamenón, Ifigenia. El rey de Micenas tardó bastante en atreverse a cumplir su promesa, e Ifigenia creció ignorando su destino. Hasta que, en los prolegómenos de la guerra troyana, y mientras las naves estaban reunidas en Aulide, la diosa cazadora retuvo el viento, haciendo saber mediante un oráculo que estaba furiosa con Agamenón y que reclamaba su víctima. Agamenón hizo venir a su esposa Clitemnestra y a Ifigenia con el pretexto de que la joven iba a casarse con Aquiles; el Pélida nada sabía de esto y naturalmente se enfureció cuando la verdad fue revelada y descubrió el uso que el rey había hecho de su nombre. Otra tradición nos cuenta que Agamenón mató un ciervo consagrado a la diosa, que, enfurecida, reclamó a cambio a Ifigenia. Sea como fuere, el sacrificio no se consumó. Artemisa experimentó uno de sus raros momentos de piedad y sustituyó a la joven por una cierva. Eso no lo tomaría en cuenta Clitemnestra cuando, muchos años más tarde y en complicidad con su amante Egisto, asesinara a Agamenón a su regreso de la Guerra de Troya. Ifigenia acabó en Tauride, como sacerdotisa de la diosa; concretamente se encargó de la poco agradable labor de sacrificar a los extranjeros que invadían el sagrado recinto. Allí se reencontraría con su hermano Orestes, pero eso es otra historia y, en el caso de Gluck, otra ópera.

Pues la historia de Ifigenia y su sacrificio ha servido de inspiración constante a lo largo de los siglos. Y Christoph Willibald Gluck no fue una excepción, ya que compuso dos óperas sobre el tema, Ifigenia en Aulide e Ifigenia en Tauride, que datan de 1774 y 1779, respectivamente. El libreto de Leblanc du Roullet se basaba más en la tragedia de Racine (si bien adaptándola libremente) que en las fuentes clásicas.

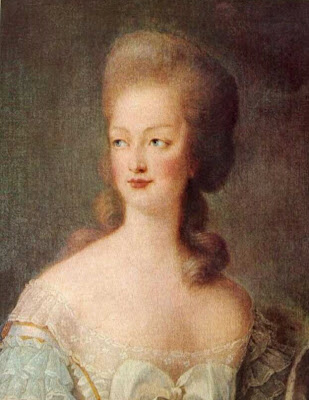

A la hora de su estreno en París, Gluck contó con el firme apoyo de su protectora (y ex-alumna) la entonces Delfina, María Antonieta; también con su estreno se pusieron las bases de una monumental polémica entre "gluckistas" y "piccinistas", a la que eran ajenos los dos compositores pero que, a la larga, perdió Piccini. Al que, por cierto, Maria Antonieta también apoyaba, en su labor de patrona de las artes. Después del estreno había escrito ¡Ah, un triunfo! Me ha entusiasmado, recalcando, además, que en París no se hablaba de otra cosa. Durante los primeros años de su reinado y cuando en el Acto II de la ópera de Gluck el coro entonaba Chantons, célébrons notre Reine!/L'hymen qui sous ses lois l'enchaîne/Va nous rendre à jamais heureux se solía aplaudir y celebrar la coincidencia (¿de verdad lo era?) con vivas a la Reina, sobre todo si ella estaba en el palco. Luego ya se sabe cómo acabó la historia, y en el caso de María Antonieta no hubo, desgraciadamente para ella, cierva que la sustituyera en el sacrificio.

Popular en su época, fue dejándole paso a la otra Ifigenia gluckiana, convirtiéndose poco a poco en una rareza. Como ya se apuntaba ayer, en 1847 Richard Wagner decidió "revivirla" para la corte de Dresde, cambiándole el final y añadiendo aquí y allá, a lo largo de toda la partitura, cosas de su propia cosecha. Entre las intervenciones que consideró necesarias, sustituyó el obligatorio (en la época) final feliz en el que Diana no sólo perdonaba a la muchacha sino que la casaba con Aquiles antes de liberar los vientos (que Aquiles tuviera que partir inmediatamente para la guerra y que nunca volvería de ella no sé si debe considerarse final feliz) por uno agridulce en el que, aunque Ifigenia era perdonada por la aparición in extremis de la diosa, partía inmediatamente hacia Tauride para convertirse en su sacerdotisa, de modo que tanto sus padres como su prometido Aquiles la perdían. De la pérdida de popularidad de Ifigenia en Aulide a lo largo de los siglos XIX y XX puede dar testigo la escasa discografía oficial si se la compara con los registros existentes de la otra Ifigenia de Gluck, tampoco demasiado numerosos. La edición "wagneriana", con todos los cambios introducidos por el de Leipzig, es aún más rara.

La trama, que sigue en líneas generales el mito clásico, se adorna con una intriga amorosa. Agamenón, reacio a sacrificar a su hija y atormentado por su decisión, opta por hacer creer a ésta que su prometido, Aquiles, la ha abandonado por otra. Confía en que así su esposa y su hija se irán de Aulide ofendidas, y que de ese modo Ifigenia, a la que ha jurado sacrificar a la diosa Diana, salvará la vida. La treta funciona en un primer momento; Ifigenia y Clitemnestra llegan a Aulide y se encuentran con la noticia. Ifigenia se entrega al dolor y a la furia por haber sido, según cree, traicionada. Quiere la casualidad que Aquiles aparezca y se muestre sorprendido al ver allí a su prometida. Cuando ésta le reprocha que la haya abandonado y le insta a que acuda junto a su nueva amante, Aquiles (tras el pasmo y la indignación iniciales) desmiente sin tardanza el rumor. De modo que el Acto I se cierra con el dúo entre ambos, que se las prometen muy felices. En el Acto II todo está listo para las bodas de Aquiles e Ifigenia, pero cuando los novios se encaminan hacia el altar, se descubre la verdad por medio de Arcante: Agamenón espera a su hija en el templo para cumplir la promesa hecha a Diana. Aquiles y Clitemnestra se enfurecen contra el rey, pero Ifigenia aún defiende a su padre. Este decide que Ifigenia no perecerá en el ara y decide ocultarla. Pero el pueblo (ya en el Acto III) pide a gritos el sacrificio e Ifigenia opta por obedecer sus deseos, a pesar de los ruegos de su madre y de Aquiles, que quiere hacerla huir, de grado o por la fuerza. Mientras la joven se resigna a su suerte, Clitemnestra invoca a Júpiter para que castigue a los impíos griegos que piden la muerte de su hija. Ya en el escenario del sacrificio irrumpen Aquiles y sus hombres, dispuestos a llevarse de allí a Ifigenia. Es en medio del tumulto cuando aparece Diana, conmovida ante el amor de Clitemnestra por su hija y la virtud de ésta y resuelve la situación haciendo a todos felices: salva a Ifigenia, libera a Agamenón de su voto y bendice las bodas de Aquiles con la joven, liberando, de paso, a los vientos para que las naves griegas puedan partir a Troya.

No hay comentarios:

Publicar un comentario